-No Forest No Happiness-

Kata “SudahCukup” merupakan representatif dari kondisi dan berbagai macam permasalahan hutan Indonesia saat ini. Dimana, deforestasi (kehilangan hutan) terus terjadi dengan laju yang semakin meningkat. Pada periode tahun 2009-2013, hutan alam di Indonesia hilang seluas 1,13 juta hektare/tahun atau setara dengan 3 kali luas lapangan sepak bola per menit. Periode selanjutnya yaitu tahun 2013-2017 laju deforestasi mengalami peningkatan menjadi 1,4 juta hektere/tahun atau setara dengan 4 kali luas lapangan sepak bola per menit.

Tingginya laju kehilangan hutan, minimnya perlindungan terhadap hutan alam Indonesia dan lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan menandai buruknya tata kelola hutan Indonesia. Kini ditambah dengan disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja oleh Pemerintah Indonesia. Omnibus Law Cilaka mengesahkan “dijualnya” hutan alam Indonesia kepada para investor. Apakah belum cukup hutan untuk investor? Apakah masih ada masa depan lestari untuk hutan Indonesia?

#tolakomnibuslaw #jegalsampaigagal #mositidakpercaya

Salah satu permasalahan utama pengelolaan sumberdaya alam ialah penguasaan hutan dan lahan yang hanya dikuasai oleh segelintir orang. Kerakusan manusia dalam meraup sumberdaya alam di Indonesia dirasa sudah cukup mengingat telah banyak bahkan berlebih hutan dan lahan yang diberikan ke segelintir orang tersebut. Padahal, wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh izin-izin korporasi terbukti tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan dalam mendorong pemasukan negara dari sektor sumber daya alam adalah program-program di setiap sektor yang cenderung ekspansif. Padahal permasalahan sesungguhnya adalah produktivitas, bukan kurangnya lahan. Contoh kasus seperti produksi kelapa sawit, di Indonesia setiap satu hektar lahan sawit hanya mampu memproduksi Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 3 ton, sedangkan di Malaysia setiap hektarnya mampu memproduksi 12 ton. Faktanya, luasan perkebunan kelapa sawit terus bertambah dan mengorbankan hutan alam tersisa.

Pengetahuan tentang penyebab banjir karena hutan yang semakin berkurang sudah ditanamkan sejak dini. Mirisnya, pemahaman dan logika sederhana tersebut jarang sekali tertuang dan kerap dilupakan dalam setiap kebijakan dan implementasinya, terlebih pada kebijakan-kebijakan penanggulangan dan mitigasi banjir yang tidak pernah tepat sasaran pada permasalahan utama. Justru, curah hujan yang tinggi kerap dijadikan “tumbal” sebagai penyebab banjir. Kebijakan-kebijakan dalam mitigasi banjir seakan tidak pernah melihat bahwa berkurangnya tutupan hutan adalah penyebab utama bencana banjir. Korelasi antara tutupan hutan dengan rasio risiko banjir BNPB memperlihatkan semakin rendahnya rasio tutupan hutan di suatu wilayah mengakibatkan semakin tingginya potensi banjir yang terjadi. Begitu juga sebaliknya, wilayah-wilayah yang memiliki rasio tutupan hutan tinggi memiliki nilai risiko banjir yang rendah.

KPK menyatakan bahwa potensi korupsi terbanyak berada di sektor Sumber Daya Alam. Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) KPK telah mengidentifikasi terdapat puluhan titik rawan korupsi di sektor pengelolaan sumberdaya alam. Salah satu yang menjadi titik paling rawan ialah suap dan gratifikasi yang ada dalam setiap tahapan perizinan. Hingga tahun 2017 saja, tercatat ada sekitar 739 orang dari berbagai macam latar belakang menjadi target penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi SDA. Selain itu, fakta lain juga memperlihatkan lebih dari 70% kepala daerah saat pilkada didukung korporasi berbasis sumber daya alam, dengan kompensasi kemudahan izin usaha. Jadi, tidak heran jika banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Dari sisi kerugian, hingga tahun 2014 KPK sudah menangani 16 kasus korupsi terkait perizinan Sumber Daya Alam (SDA) dengan kerugian negara mencapai Rp 3,5 triliun. Angka fantastis ini memperlihatkan adanya jual beli izin di birokrasi kita saat ini. Khususnya di sektor sumber daya alam.

Keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi salah satu kunci dalam memperbaiki tata kelola hutan dan lahan di Indonesia. Pengelolaan sumberdaya alam yang cenderung tertutup menjadi celah terjadinya praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan secara terbuka akan turut membuka peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya alam. Baik itu tahap perencanaan, perlindungan, dan juga pengawasan publik dalam setiap aktivitas pengelolaan SDA. Contoh kasus seperti peta-peta izin, AMDAL, HGU, dan lain sebagainya yang secara regulasi dan ketetapan hukum telah dinyatakan sebagai dokumen terbuka namun dalam pelaksanaannya masih saja tertutup. Bahkan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum kerap dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh adalah pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah yang menolak membuka data HGU perkebunan kelapa sawit walaupun telah diputus sebagai dokumen terbuka oleh Mahkamah Agung.

Ketidakadilan dan ketimpangan terhadap pendistribusian izin pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia merupakan persoalan yang belum juga terselesaikan hingga saat ini. Dampaknya, konflik sosial antara masyarakat dan korporasi hampir selalu muncul dalam setiap aktivitas pemanfaatan hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi besar (swasta). Bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Dari 161 konflik di tahun 2013 bertambah menjadi 1.084 kasus di tahun 2017. Menteri Agraria dan Tata Ruang pada tahun juga pernah menyampaikan bahwa gini rasio penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, hanya sekitar 1% penduduk yang menguasai 59% sumber daya agraria, tanah, dan ruang. Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya. Ia menyatakan sebagian besar hutan dikuasai oleh perusahaan swasta.

Banyak orang yang lebih memilih diam karena ketidaktahuan. Sehingga penting untuk membanjiri masyarakat dengan informasi-informasi terkait kondisi hutan di Indonesia. Dengan itu, kita mampu mengajak masyarakat untuk tidak hanya diam dan turut serta menyuarakan bahwa #SudahCukup hutan Indonesia ditebang. #SudahCukup luas hutan Indonesia yang dikonversi dan dikorbankan, #SudahCukup korupsi di sektor sumber daya alam, #SudahCukup pengelolaan hutan yang dikelola secara diam-diam dan #SudahCukup masyarakat Indonesia berdiam diri atas ketidakadilan yang terjadi.

Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2013-2017

Hutan Indonesia adalah sebuah anugrah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah tersebut diikuti dengan kekhasan kondisi geografis...

SelengkapnyaPotret Keadaan Hutan Indonesia

Potret Keadaan Hutan Indonesia pada Tahun 2000 Indonesia dikaruniai dengan salah satu hutan tropis yang paling luas dan tinggi tingkat...

SelengkapnyaTRANSISI ENERGI DRIVER BARU DEFORESTASI INDONESIA

Republik Indonesia sebagai bagian dari para pihak memiliki komitmen global untuk menjaga kenaikan temperatur global agar tidak melebihi 2°C, dan mengupayakan menjadi 1,5°C. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, memandatkan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang sesuai pada dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), yang diupdate pada bulan September 2022. Indonesia mengajukan “Enhanced NDC” kepada Sekretariat UNFCCC dengan target penurunan emisi yang meningkat dari 29 persen di NDC Pertama dan NDC yang diperbarui menjadi 31,89 persen tanpa syarat (BAU) dan dari 41 persen di NDC pertama, kemudian diperbarui menjadi 43,20 persen bantuan Internasional pada tahun 2030. NDC yang Ditingkatkan ini adalah transisi menuju NDC Kedua Indonesia yang akan diselaraskan dengan Long Term Low Carbon and Climate Resilience Strategy (LTS-LCCR) 2050 dengan visi untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. NDC telah menetapkan target mitigasi ambisius untuk sektor hutan & penggunaan lahan dan energi yang menyumbang sekitar 97 persen dari total komitmen nasional.

Upaya meningkatkan bauran energi baru terbarukan sebanyak 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050 diklaim sebagai upaya pengurangan emisi, yang memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap sektor hutan dan lahan. Eksklusifitas proyek energi dari sektor kehutanan terbilang istimewa. Berdasarkan analisis terhadap Permen LHK No.7 Tahun 2021, setidaknya 9 “karpet merah” pengadaan tanah untuk proyek energi dapat berasal dari penurunan fungsi & perubahan fungsi kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, serta dari pemanfaatan hutan (FWI,2023) . KLHK terang-terangan akan melakukan pelepasan kawasan hutan seluas 6,91 juta Hektare (Ha) yang 78,39 persen adalah sawit yang juga berpotensi untuk menjadi sumber bioenergi. Selain itu, (ada juga) izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 0,44 juta Ha yang merupakan HTI untuk sektor energi . Sementara itu, Kementerian ATR/BPN diminta untuk menyediakan lahan seluas 4 juta hektare secara bertahap khusus untuk kebun energi selama 2016 sampai 2025, untuk memenuhi program B30-B50 bioenergi non listrik. Artinya memungkinkan ekspansi sawit kedepan untuk memenuhi target bauran biodiesel.

Bioenergi dengan memanfaatkan biomassa dari kayu diklaim sebagai terobosan dalam strategi meningkatkan porsi energi baru terbarukan . Dalam dokumen RUPTL , Perusahaan Listrik Negara (PLN) berkomitmen untuk mengimplementasikan bauran pembakaran biomassa (cofiring ) hingga 10 persen di 52 PLTU di Indonesia. Inilah yang kemudian diklaim sebagai energi bersih. Pemerintah melalui KLHK telah menargetkan pembangunan Hutan Tanaman Energi melalui perusahaan Hutan Tanaman Industri sebanyak 1,29 juta hektare untuk memenuhi kebutuhan biomassa. Sayangnya, FWI (2023) mencatat, praktek pembangunan HTE sejauh ini sudah mengakibatkan kehilangan hutan alam sebanyak 55 ribu hektare dan sebanyak 420 ribu hektare hutan alam tersisa terancam dirusak (planned deforestation). Selain itu, dari 31 perusahaan HTI yang membangun HTE, terdapat 8 izin dalam status dicabut, dan 3 dalam proses dievaluasi. Melalui skema multiusaha, Ini dapat menjadi upaya untuk melanggengkan penguasaan hutan dan lahan semata.

Dalam dokumen Rencana Operasional FoLU Net Sink 2030, untuk memenuhi target net sink 2030 dibutuhkan pembangunan hutan tanaman hingga 6 juta Ha. Untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan pembangunan hutan tanaman melalui skema arahan pemanfaatan hutan produksi dan pemberian izin baru (Persetujuan Perhutanan Sosial) sesuai Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS). Selain melalui pemberian izin baru, pemenuhan target pembangunan hutan tanaman (termasuk hutan tanaman energi) dapat dipenuhi melalui multiusaha, kemitraan, dan kerjasama Perhutanan Sosial. Hasil analisis FWI (2023), maka diproyeksikan akan ada kehilangan hutan seluas 4,65 juta hektare dalam rangka pemenuhan target pembangunan hutan tanaman agar terpenuhinya target net sink 2030.

Perlindungan hutan alam beserta fungsinya terutama di dalam kawasan konservasi dan hutan lindung perlu mendapatkan perhatian para pihak. Proyek panas bumi kedepan akan diproyeksikan menyasar kawasan konservasi sebagai benteng terakhir perlindungan hutan Indonesia. Panas bumi di dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan pasal 31 ayat 2 (a) diselenggarakan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Hutan Produksi, dan Kawasan Hutan Lindung. FWI (2023) mencatat hutan alam yang kadung rusak di kawasan hutan dengan fungsi lindung dan konservasi saja mencapai 2,4 juta hektare . Ditambah situasi tumpang tindih perizinan di kedua fungsi tersebut (HL dan HK) mencapai 1,8 juta hektare. Proyek panas bumi diperkirakan akan memperburuk kinerja perlindungan hutan dan situasi tumpang tindih perizinan di kawasan hutan dengan fungsi lindung dan fungsi produksi. Apalagi jika ditambah proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menambah kompleksitas permasalahan perlindungan hutan di Indonesia akibat adanya proyek transisi energi kedepan.

Urgensi Transisi Energi Berkeadilan Untuk Pencegahan Deforestasi

Overview Urgensi Transisi Energi Berkeadilan Untuk Pencegahan Deforestasi Bogor, Kamis 31 Agustus 2023. Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik, IPB...

SelengkapnyaMULTIUSAHA KEHUTANAN DAN POTRET PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN ENERGI DI INDONESIA

Multiusaha untuk ketahanan energi tertuang dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan...

SelengkapnyaEKSKLUSIFITAS PROYEK TRANSISI ENERGI DARI SEKTOR KEHUTANAN

Overview Eksklusifitas Proyek Transisi Energi dari Sektor Kehutanan Target transisi energi Indonesia dilakukan dengan meningkatkan porsi bauran energi baru terbarukan...

SelengkapnyaAKSESIBILITAS DAN PROYEKSI DEFORESTASI DARI PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN ENERGI

Overview Aksesibilitas dan Proyeksi Deforestasi dari Pembangungan Hutan Tanaman Energi Upaya meningkatkan bauran energi baru terbarukan sebanyak 23 persen pada...

Selengkapnya#SaveSagea #DeforestasiNikel

Wilayah Barat Indonesia (Pulau Jawa dan Sumatera) sudah mulai habis hutan alamnya. Hanya menyisakan di sebagian kecil wilayah hulu (biasanya berupa kawasan lindung/konservasi) dan menjadi benteng terakhir sistem kehidupan di dua wilayah tersebut. Tercatat, sampai dengan tahun 2017, daratan di region Jawa hanya menyisakan sekitar 900 ribu hektare hutan alam atau 5,5% dari total luas daratan. Sementara Sumatera menyisakan 10,4 juta hektare atau 22% dari total luas daratan. Dengan kondisi diatas, maka tidak heran jika banjir dan longsor kerap melanda dua wilayah region tersebut.

Berbeda dengan Jawa dan Sumatera, Kalimantan merupakan region yang 46,8% daratannya masih tertutup oleh hutan alam. Namun, hutan alam tersebut terus hilang bahkan dengan laju yang paling tinggi jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Secara penguasaan, 60% daratan di Kalimantan telah dikuasai oleh izin-izin pemanfaatan sumberdaya alam seperti HPH, HTI, perkebunan kelapa sawit, dan pertambangan. Sehingga tidak mengherankan, dengan kondisi Kalimantan yang kehilangan 528 ribu Hektare hutan alam setiap tahunnya, maka pada tahun 2064 hutan alam di Kalimantan akan habis.

Wilayah-wilayah yang masih memiliki hutan akan terus tereksploitasi sampai dengan batas kemampuan menebang hutan, bukan batas kewajaran sampai seberapa luas hutan dapat ditebang. Eksploitasi yang dilakukan tidak lagi mempertimbangakan daya tampung dan daya dukung di suatu wilayah. Pola deforestasinya pun secara tidak sadar dapat terlihat dengan jelas. Setelah hutan-hutan di Jawa tidak lagi mampu dieksploitasi, aktivitas penebangan hutan pun berpindah ke Sumatera. Lalu setelah hutan di Sumatera habis maka berpindah ke Kalimantan. Saat ini, hilangnya cerita tentang kemegahan hutan di Kalimantan tinggal menghitung waktu. Pola deforestasi semakin terlihat dengan pergeserannya dari wilayah barat ke #TimurIndonesia. Eksploitasi hutan di wilayah #TimurIndonesia pun seakan sudah disiapkan dengan sangat matang. Izin-izin eksploitasi hutan di wilayah timur sudah semakin banyak dikeluarkan dan banyak menjadi land banking bagi perusahaan-perusahaan besar. Ancang-ancang jika hutan alam di wilayah barat Indonesia sudah tidak ada lagi yang bisa dikonversi menjadi pundi-pundi ekonomi.

Sejalan dengan pesan kampanye utama FWI kedepan, maka sangatlah logis jika jargon selamatkan #TimurIndonesia menjadi pesan utama dalam setiap upaya FWI dalam menyelamatkan hutan alam di #TimurIndonesia dari modus-modus izin pemanfaatan hutan dan lahan yang semakin hari semakin terstruktur bahkan dari awal perizinan itu diusulkan.

Karst Sagea Halmahera: Antara Megahnya Gua Bokimoruru dan Ancaman Rusaknya Ekosistem

Gua Batu Lubang Bokimoruru memiliki panjang lorong terpetakan 7.467 meter, yang menobatkannya sebagai gua terpanjang yang ada di Pulau Halmahera....

SelengkapnyaDLH MALUKU UTARA TIDAK SERIUS TANGANI KASUS SUNGAI SAGEA: KESELAMATAN WARGA DIPERTARUHKAN

Sagea, 13 September 2023. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara Fachrudin Tukuboya melakukan konferensi pers melalui platform zoom...

SelengkapnyaCERITA DARI MIYAH SELATAN

Pertanyaan apa yang muncul di benak kita ketika berbicara Masyarakat adat? Bagiku sebagai gen Z yang tinggal jauh dari hutan...

SelengkapnyaRencana Investasi Lahan Skala Besar Datang Silih Berganti ke Aru. Apa Pemicunya?

Masyarakat Aru memiliki sejarah panjang konflik tenurial soal perlawanan terhadap rencana investasi lahan skala besar. Tidak hanya sekali, sejak masa...

Selengkapnya#BukaInformasiHGU

Tagar #TransparansiSDA sangat erat kaitanya dengan perjuangan FWI dalam mendobrak sikap tertutup badan publik (Kementerian ATR/BPN). Sejak tahun 2016, FWI terus menyuarakan agar dokumen HGU bisa dibuka ke publik. Sikap Kementerian ATR/BPN yang bersikukuh menutup dokumen HGU ke Publik dengan alasan dokumen tersebut rentan disalahgunakan, bahkan sampai menentang putusan Mahkamah Agung adalah sebuah langkah yang secara jelas telah melanggar hukum. Tingginya konflik (Sampai 12 Juli 2019, Informasi konflik yang masuk ke KSP sebanyak 666 kasus dan 253 (53%) diantaranya terjadi di perkebunan kelapa sawit) dan ketidakpatuhan pelaku usaha perkebunan sawit (68% lahan sawit di Indonesia tidak memiliki HGU dengan luas 14,8 juta Ha) yang mendasari kami untuk terus memperjuangkan #TransparasiSDA.

Keterbukaan informasi pada dasarnya adalah sebuah pintu masuk bagi proses check & balance, sebagai wujud konkrit partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Transparansi menjadi sarana yang harus disediakan bagi publik agar dapat melakukan tugasnya menjaga pilar demokrasi. Demikian halnya dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lahan, pengawasan publik yang lemah membuka peluang korupsi semakin terbuka lebar serta hilangnya pendapatan negara. Akses masyarakat terhadap penyelenggaraan kehutanan yang semakin tertutup juga berimplikasi terhadap konflik sosial yang hebat.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Objek tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha (HGU) adalah tanah negara. Tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan belum atau tidak terdapat hak-hak lain di atas tanah tersebut. Jika tanah yang diberikan HGU tersebut merupakan tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU baru dapat dilakukan setelah adanya pencabutan status sebagai kawasan hutan. Demikian juga bila di atas tanah tersebut terdapat hak-hak lain (misalnya: hak milik), maka pemberian HGU baru dapat dilakukan setelah dilakukan pelepasan hak atas tanah tersebut, sehingga tanah dimaksud menjadi tanah negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Oleh karena tanah HGU merupakan tanah negara, maka HGU sangat erat kaitannya dengan kepentingan publik, karena penguasaan negara atas tanah merupakan perwujudan dari mandat rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, dokumen HGU sangat erat kaitannya dengan kepentingan publik, karena penguasaan negara atas tanah merupakan perwujudan dari mandat rakyat Indonesia. Selain itu, meski HGU dapat diberikan kepada tanah hak pengelolaan dan hak milik, namun pemegang HGU tetap memiliki kewajiban-kewajiban khusus selama memegang HGU, yang mana kewajiban-kewajiban ini terkait erat dengan kepentingan publik. Dengan demikian, publik berhak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi sebagai bentuk jaminan dari perlindungan atas kepentingannya tersebut sesuai Tujuan (Pasal 3) dan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Maka, klaim dokumen HGU rentan disalahgunakan adalah jika dibuka adalah TIDAK TEPAT, karena dengan #TransparansiSDA, maka upaya penyelesaian konflik-konflik agraria dan permasalahan tumpang tindih perizinan kami yakini dapat terselesaikan. Sehingga kajian-kajian FWI dengan data HGU nya di Pulau Kalimantan akan sangat berguna untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan FWI terus mendorong upaya #TransparasiSDA, Informasi – informasi tersebut diharapkan dapat mempermudah publik dalam melihat status perizinan (legalitas) terkini dari konsesi perkebunan kelapa sawit, melakukan verifikasi data, serta membuat analisis spasial terkait pemanfaatan lahan dari sektor perkebunan kelapa sawit.

#BukaInformasiHGU #NegaraPatuhHukum

Rekomendasi ORI : Kementerian ATR/BPN Harus membuka data HGU ke Publik!

konferensi pers hasil rekomendasi ombudsman ri Jakarta, 27 Januari 2023. Sudah lebih dari 6 tahun, keterbukaan Informasi HGU di Kementerian...

SelengkapnyaSurat Terbuka kepada Menteri Baru ATR/BPN : Kapan mau buka informasi HGU?

Overview Kapan mau buka Informasi HGU ? Hampir 7 tahun berlalu sejak kami memohon informasi terkait HGU Perkebunan Sawit, namun...

SelengkapnyaSurat Terbuka Masyarakat Sipil Untuk Komisi Informasi Pusat

Senin, 26 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB adalah hari dimana keterbukaan informasi di Indonesia dinodai oleh Komisi Informasi. Komisi informasi...

SelengkapnyaSiaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Inpres Moratorium Sawit

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Dua Tahun Inpres Moratorium Sawit : Pemerintah Perlu ‘Tancap Gas’ Perbaiki Tata Kelola Sawit...

SelengkapnyaKalimantan Timur termasuk salah satu provinsi yang menyimpan sumber daya hutan dan keanekaragaman flora fauna termasuk keanekaragaman hayati laut. Teluk Balikpapan merupakan salah satu seascape penting di Provinsi Kalimantan Timur. Secara ekologi Teluk Balikpapan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi karena menjadi muara dari beberapa sungai dari 3 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kota Balikpapan yang masih menyimpan kekayaan ekosistem mangrove. Terletak di sebelah selatan Delta Mahakam, ekosistem mangrove Teluk Balikpapan menjadi habitat tetap bagi beberapa spesies satwa dilindungi seperti Bekantan (Nasalis Larvatus) (Toulec 2018), Pesut Pesisir (Orcaella brevirostris) (Prayoga 2014), dan Dugong (Dugong dugon) (RASI 2003). Beberapa spesies satwa penting lainnya seperti Penyu Hijau (Chelonia mydas) dan Buaya (Crocodilus sp.) menjadikan Teluk Balikpapan sebagai area mencari makan (feeding ground). Peranan ekosistem mangrove menjadi habitat bagi berbagai satwa penting dilindungi tersebut karena menyediakan lingkungan yang sehat serta sumber pakan yang melimpah. Tidak heran ekosistem mangrove juga merupakan area penting tangkap ikan (fishing ground) nelayan sehingga menjadi bagian ruang hidup masyarakat pesisir. Ekosistem mangrove Teluk Balikpapan merupakan area penting bukan semata karena fungsi ekologinya saja, melainkan juga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil analisis FWI tahun 2018, luas penutupan hutan alam pada ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan sekitar 16.831 hektare yang tersebar memanjang hingga hilir sungai. Ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan terancam akibat alokasi ruang dalam perencanaan daerah dan masifnya ekspansi konsesi perusahaan berbasis hutan dan lahan. Hampir 100 persen area ekosistem mangrove berada dalam fungsi budidaya. Dan kedepannya bisa dipastikan, Teluk Balikpapan akan kehilangan ekosistem mangrovenya apabila perencanaan tersebut akan benar-benar dijalankan. Oleh karena itu, peningkatan status perlindungan ekosistem mangrove Teluk Balikpapan mendesak untuk dilakukan. Di sisi lain perlu adanya integrasi Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 Tentang SNPEM ke dalam perencanaan daerah seperti Peraturan Daerah RTRW Kalimantan Timur, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten, serta rencana program dinas-dinas agar sejalan dengan arahan kebijakan nasional.

IKN dan Teluk Balikpapan

Pemindahan IKN Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden Jokowi melalui siaran persnya mengumumkan Pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan....

SelengkapnyaRekomendasi Masyarakat Sipil untuk Teluk Balikpapan

Kalimantan Timur termasuk salah satu provinsi yang menyimpan sumber daya hutan dan keanekaragaman flora fauna termasuk keanekaragaman hayati laut. Teluk...

SelengkapnyaDi tengah Pandemi COVID-19, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir tetap diterbitkan?

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang memprihatinkan ini. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kalimantan Timur justru bersikeras melahirkan Perda RZWP3K...

SelengkapnyaSTATUS DAN STRATEGI PENYELAMATAN EKOSISTEM MANGROVE DI TELUK BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR

Overview Ekosistem Mangrove Teluk Balikpapan Mangrove merupakan ekosistem yang menempati pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Peranannya penting dalam aksi...

SelengkapnyaPerubahan iklim global diperkirakan akan mempengaruhi masyarakat pesisir di berbagai belahan dunia. Salah satu hal yang akan berubah adalah akselerasi terhadap kenaikan muka laut yang akan menimbulkan dampak lanjutan seperti perendaman daratan pulau- pulau kecil, peningkatan banjir, erosi pantai, intrusi air laut dan perubahan proses-proses ekologi di wilayah pesisir. Perubahan yang terjadi akan berdampak terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir seperti hilangnya infrastruktur, penurunan nilai-nilai ekologi, dan nilai ekonomi sumberdaya pesisir. Secara alamiah pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang rentan, ditambah dengan adanya perubahan iklim kerentanan pulau-pulau kecil akan semakin meningkat.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, keberadaan pulau-pulau kecil mempunyai nilai penting, baik secara ekologis, ekonomi, bahkan mampu menjaga kedaulatan bangsa Indonesia atas wilayahnya. Indonesia mempunyai daratan di pulau-pulau kecil yang luasnya mencapai 12 juta hektare. Dari luas daratan yang ada di pulau-pulau kecil sekitar 59% masih berupa hutan alam atau luasnya sekitar 4,95 juta hectare (FWI, 2017). Ditambah luasan ekosistem mangrove Indonesia yang menjadi kontribusi dunia, yakni 23 persen. KLHK menyatakan bahwa pada tahun 2015 luas ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3.48 juta hektare.

Peranan ekosistem hutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil patut diperhitungkan. Perannya sangat penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim global. Ekosistem mangrove mampu menyimpan karbon lebih banyak dari kebanyakan hutan tropis meskipun memiliki luasan yang lebih rendah. Keberadaan hutan alam dan mangrove di pulau-pulau kecil mampu menahan laju intrusi air laut dan menjaga ketersediaan air tanah. Namun, kini hutan alam di pulau-pulau kecil semakin terancam keberadaannya. Ancaman tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain eksploitasi sumberdaya alam, sulitnya melakukan pengontrolan sumber daya alam di pulau-pulau kecil, zonasi fungsi kawasan hutan yang tidak sesuai dan naiknya permukaan air laut.

Yang mengkhawatirkan, rusaknya hutan alam di pulau kecil tidak lepas dari kegiatan investasi berbasis lahan seperti HPH, HTI, perkebunan, dan pertambangan. Hasil penelusuran FWI tahun 2013, menemukan seluas 1,4 juta hektar atau 20 persen daratan di pulau-pulau kecil telah dibebani oleh izin investasi berbasis lahan, seperti HPH, HTI, perkebunan sawit, dan pertambangan. Padahal dari semua konsesi yang ada di pulau-pulau kecil, 60 persen daratannya masih berupa hutan alam. Kegiatan pertambangan menjadi ancaman yang paling masif dengan luas mencapai 0.82 juta hektar atau 55 persen dari total keseluruhan kegiatan investasi di pulau-pulau kecil. Disusul oleh HPH (17 persen), sawit (16 persen), dan HTI (10 persen).

Eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil jelas sangat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan ekosistem hutan di pesisir dan pulau-pulau kecil dinilai tidak kalah penting dalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan. Hampir sekitar 65 persen penduduk Indonesia menempati wilayah pesisir dan laut Indonesia. Catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebutkan bahwa terdapat 30 juta jiwa Masyarakat adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jumlah itu termasuk 10 juta jiwa masyarakat adat yang mendiami pulau-pulau kecil di Indonesia. Secara de facto, kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mampu menjangkau wilayah perbatasan yang memperkuat legitimasi teritori NKRI.

Sedikitnya perhatian dan aksi nyata dalam melindungi hutan di pulau-pulau kecil akan berdampak buruk bagi masyarakat. Rusaknya hutan alam di pulau-pulau kecil akan menghilangkan sumber kehidupan masyarakat. Bahkan tidak akan ada lagi kehidupan jika pulau-pulau kecil tenggelam. Relokasi masyarakat yang wilayahnya terancam bukanlah sebuah solusi. Perlindungan terhadap hutan di pulau-pulau kecil haruslah dilakukan sehingga tidak menghilangkan hak masyarakat atas sumber daya alamnya. Atas dasar pertimbangan diatas, FWI dengan membawa pesan #SaveSmallIslands melakukan upaya perlindungan dan penyelamatan pulau-pulau kecil di Indonesia dari tekanan eksploitasi sumber daya alam berlebih (industri ekstraktif) dan penataan ruang pulau-pulau kecil yang dianggap keliru.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK): Momentum Perbaikan Tata Kelola Pertambangan di Pulau Kecil di Indonesia

Tambang nikel di pulau kecil di Pulau Manoram Papua Barat Daya Jakarta, 27 Maret 2024 – Indonesia adalah negara kepulauan...

SelengkapnyaEKSISTENSI PULAU-PULAU KECIL DALAM SKEMA KEBIJAKAN KEHUTANAN PASCA UUCK

PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Namun eksistensinya dalam mengelola pulau-pulau kecil perlu ditinjau kembali. Setidaknya terdapat 3...

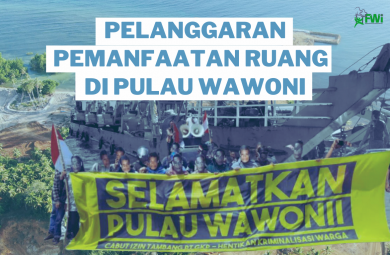

SelengkapnyaMENAKAR KOMITMEN NEGARA DALAM MELINDUNGI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL “ KASUS SENGKARUT DI PULAU WAWONI”

Dr. Andi Chairil Ichsan Akademisi Universitas Mataram dan Pemerhati Lingkungan andi.foresta@unram.ac.id gelombang pertama alat berat masuk ke pulau wawoni tahun...

SelengkapnyaBila Ekosistem Rusak, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat Adat Aru Bakal Terancam [4]

oleh Tim Kolaborasi* di 13 October 2022 Kepulauan Aru kaya keanekaragaman hayati dan ruang hidup masyarakat adat secara turun menurun. Dalam seri...

Selengkapnya