Deforestasi, atau berkurangnya tutupan hutan alam, dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan di Indonesia. Karenanya, Indonesia diganjar penghargaan oleh komunitas internasional sebab dianggap memenuhi komitmen mengurangi emisi global. Pemerintah Norwegia, sesuai Letter of Intent Norway – Indonesia yang ditandatangani pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono, membayar USD 56 million1 atau setara Rp 812 milyar.2 Tak lama berselang, Green Climate Fund, sebuah fasilitas pendanaan yang dibentuk Konvensi Kerangka Kerja PBB Untuk Perubahan Iklim (UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change), menyetujui usulan pendanaan yang diajukan Indonesia untuk pengurangan deforestasi sebesar USD 103.8 million3 atau setara Rp 1,46 trilliun.

Data deforestasi diperoleh melalui kombinasi dataset Global Forest Change dari Global Land Analysis and Discovery (GLAD) University of Maryland dan peta penutupan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Deforestasi tahunan dikalkulasi berdasar year of gross forest cover loss event (tree cover loss) 2001-2019 dalam tutupan hutan alam KLHK untuk tahun 2000. Artinya, deforestasi pada grafis ini hanya tree cover loss pada tutupan hutan alam KLHK untuk tahun 2000, tapi tidak semua tree cover loss pada GLAD.

Tutupan hutan alam merupakan gabungan dari 6 kelas penutupan lahan KLHK, yakni hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa gambut primer, hutan rawa gambut sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder. Tree cover loss merupakan cara untuk mendeteksi kehilangan tutupan kanopi (stand replacement disturbance) pada resolusi 30-x-30 meter, sebagaimana ukuran setiap pixel Landsat.

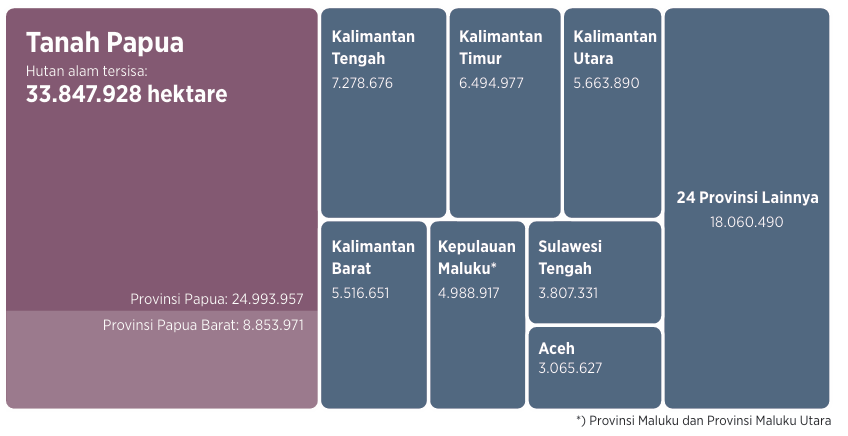

Namun begitu, perlu kehatian-hatian membaca trend di atas, terutama bila melihat deforestasi di provinsi-provinsi kaya hutan saat ini (forest-rich provinces). Provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Maluku, dan Maluku Utara. Dari 88 juta hektare luas tutupan hutan alam nasional, 80% berada di sepuluh provinsi ini.

Pada grafis ini Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat digabung sebagai Tanah Papua, demikian juga Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara digabung sebagai Kepulauan Maluku. Delapan puluh persen hutan alam Indonesia terdapat di sepuluh provinsi pada kedelapan regio ini. Pada publikasi ini, kesepuluh provinsi tersebut disebut sebagai provinsi-provinsi kaya hutan (forest-rich provinces).

Sumber data: Penutupan Lahan Tahun 2018. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; diunduh dari http://geoportal.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK pada 11 Desember 2020.

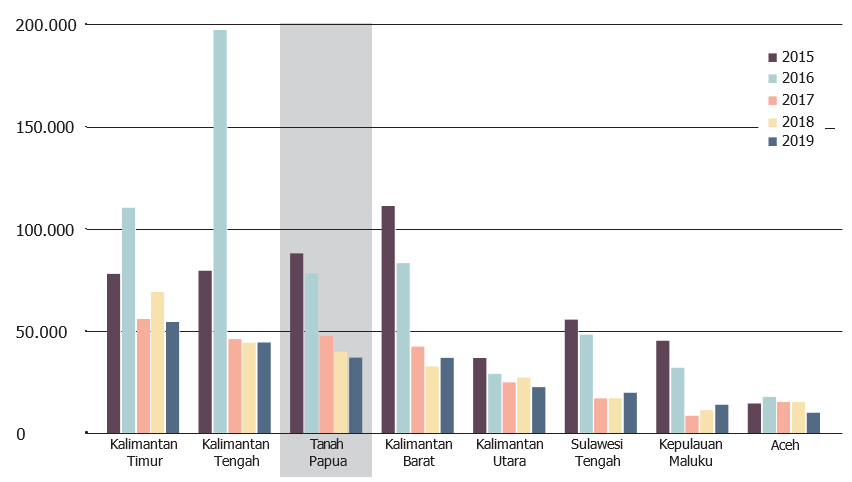

Grafis ini menunjukkan tingkat deforestasi setahun sebelum salah satu puncak deforestasi Indonesia (2016) dan tahun-tahun setelahnya dengan tujuan memperlihatkan sebelum-sesudah (before-after) sehingga terlihat kecenderungan (trend) yang terjadi. Selain Kalimantan Tengah yang penurunan deforestasinya sedemikian drastis dari puncak deforestasi, provinsi kaya- hutan lainnya bahkan ada yang menunjukkan peningkatan deforestasi, yakni Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Di provinsi kaya-hutan yang lain, meski deforestasinya menurun, tapi tetap relatif tinggi.

Grafik deforestasi 2015-2019 menunjukkan bahwa deforestasi di provinsi kaya hutan, meski menurun, tapi tetap relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan perlunya penelisikan lebih dalam untuk mengetahui penyebab berkurangnya deforestasi secara nasional: apakah karena kinerja pemerintah sebagaimana klaim Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya4 ataukah karena hutan alam, terutama di luar kawasan konservasi dan atau di luar provinsi kaya hutan, telah habis.

Deforestasi di tanah papua: dinamika politik

Kekhususan Tanah Papua, atau gabungan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, direkognisi oleh Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Namun, undang-undang ini tidak sepenuhnya bisa diberlakukan karena konflik dengan regulasi lain, seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan atau regulasi sektoral, sehingga tidak jelas regulasi mana sebagai lex specialis, termasuk mengenai pengaturan pengelolaan hutannya.

Ketidakcermatan proses legislasi nasional, terutama dalam mengukur dampaknya dan proses transisinya, juga menjadi penyumbang tidak stabilnya pengelolaan hutan. Undang-Undang Pemerintahan Daerah, misalnya, sedemikian semena mena memindahkan kewenangan pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi dalam pada pengelolaan hutan, atau Undang-Undang Minerba yang mengambil alih kewenangan pemerintah daerah pada sektor pertambangan. Hal seperti ini menimbulkan kekosongan pengelola efektif di lapangan.

Tidak diwajibkannya ketersediaan batas wilayah administratif yang definitif, dan tidak disiapkannya perangkat organisasi pemerintah daerah berikut perencanaan pembangunan daerah yang solid pada setiap pemekaran wilayah mengakibatkan otonomi daerah menjadi stimulan deforestasi di Indonesia. Pada tahun 1996 hanya terdapat 12 kabupaten di Tanah Papua, berubah menjadi 40 kabupaten pada tahun 2020 (tidak termasuk dua kota: Jayapura dan Sorong). Dengan adanya kewenangan pemberian izin perkebunan sawit dan pertambangan, pengelolaan sebagian kawasan hutan, pengendalian dan pengawasan produksi hutan kepada pemerintah daerah, dan dinamika politik dan proses legislasi seperti di atas, pemekaran menjelma menjadi pintu masuk konversi hutan alam.