- Koalisi organisasi lingkungan global mendesak perusahaan energi asal Jepang menghentikan penggunaan biomassa dari deforestasi hutan tropis di Gorontalo, Indonesia.

- Amalya Reza Oktaviani, Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia menyebut, definisi deforestasi Kemenhut, problematik. Istilah hutan tanaman industri (HTI) juga problematik karena monokultur, seharusnya kebun bukan hutan.

- Hilman Afif, Juru Kampanye Auriga Nusantara mengatakan, deforestasi bukan soal menanam kembali pohon, melainkan hilangnya ekosistem hutan alami beserta keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya.

- Dikki Akhmar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (Aprebi) menanggapi surat koalisi organisasi global dan protes lembaga sipil yang mendesak penghentian ekspor pelet kayu ke Jepang. Tindakan koalisi sipil itu mengarah pada provokasi dan intimidasi kepada pelanggan pelet kayu di Jepang dan Korsel.

Koalisi organisasi lingkungan global mendesak perusahaan energi asal Jepang menghentikan penggunaan biomassa dari deforestasi hutan tropis di Gorontalo, Indonesia. Koalisi terdiri dari Global Environmental Forum (GEF), Japan Tropical Forest Action Network (Jatan), U-Tan Association for Forest and Lifestyle Consideration, Mighty Earth, dan Biomass Industrial Society Network (NPO).

Mereka menyurati dua perusahaan energi, yakni, Hanwa Co., Ltd dan Tokyo Gas., Ltd, pada 27 Oktober 2025. Dua perusahaan ini terlibat dalam produksi dan pengadaan pelet kayu di Gorontalo. Hanwa Kogyo berinvestasi sebesar 20% saham di pabrik pelet PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) di Gorontalo. Pelet kayu hasil diekspor ke Jepang dan Korea Selatan. Mereka menyediakan pelet kayu sebagai bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBg), sebagai ‘energi terbarukan.’

Tokyo Gas Co., Ltd, lewat anak perusahaan, yakni Prominet Power Co., Ltd, menggunakan pelet kayu dari Indonesia untuk pembangkit listrik biomassa Fushiki Manyofuto berkapasitas 51,5 Megawatt. PLTBg ini membutuhkan 130.000 pelet kayu tiap tahun. Kedua perusahaan Jepang itu mendapat pelet kayu dari BJA. Perusahaan ini berafiliasi pada Adaro Group, raksasa tambang batubara milik Garibaldi Thohir, adik Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

Kepada perusahaan Jepang itu, koalisi global menyampaikan catatan kritis mengenai kondisi produksi biomassa di Gorontalo. Sejak 2022, BTL dan IGL gunakan sekitar 3.400 hektar hutan alam. Artinya, seluas 1.000 hektar hutan tropis hilang dalam setahun terakhir saja, berganti rupa menjadi monokultur pohon gamal.

“Meskipun BJA dan Hanwa menyebut area ini sebagai ‘lahan produksi, bukan hutan,’ kenyataannya wilayah tersebut sebelumnya tertutup hutan alam tropis yang nyaris tak tersentuh,” tulis surat koalisi berbahasa Jepang.

Pada September lalu, GEF dan Japan Tropical Forest Action Network (Jatan), mewakili koalisi berkunjung ke Gorontalo untuk memantau perkebunan kayu sumber biomassa yang selama ini memenuhi kebutuhan Jepang.

Kedua lembaga itu bekerja sama dengan Auriga Nusantara dan lembaga asal Korea Selatan, Solutions for Our Climate (SFOC).

Tur ini mengungkap, proyek produksi pelet di Gorontalo dengan menebang hutan tropis; dan tumpang tindih pada habitat spesies yang terancam punah.

Koalisi khawatir, siklus rotasi penebangan dan penanaman setiap empat tahun akan mempercepat deforestasi, pelepasan karbon besar-besaran, dan kehancuran ekosistem endemik.

Apalagi, menurut mereka, wilayah konsesi merupakan habitat anoa dataran rendah dan babi rusa, spesies endemik Pulau Sulawesi yang berstatus terancam punah menurut daftar merah Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

Koalisi juga menyebut, Sulawesi merupakan bagian dari “Wallacea hotspot”–zona peralihan antara Asia Tenggara dan Australia–dengan keanekaragaman hayati sangat tinggi. Rumah bagi spesies endemik, sekitar 98% mamalia, 80% amfibi, dan sepertiga burung.

Area konsesi, menurut koalisi, juga sebagai daerah tangkapan air, yang penting bagi masyarakat. Juga, sumber berbagai hasil hutan non-kayu, seperti madu, rotan, nira, aren, obat-obatan, dan daging satwa liar, yang menopang ekonomi masyarakat lokal.

Mereka pun khawatir penebangan di hulu mengancam ketersediaan air dan berisiko banjir, sekaligus menghilangkan sumber penghidupan masyarakat lokal.

Dalam suratnya, koalisi mempertanyakan komitmen ‘hijau’ Tokyo Gas dan Hanwa Kogyo, yang meliputi kontroversi klaim energi bersih biomassa, rantai pasok, kebijakan investasi bersih, penanganan dampak biodiversity, hingga hak asasi manusia.

Kelima lembaga lingkungan global itu mendesak Tokyo Gas menghentikan pengadaan pelet kayu dari hutan alam yang terdeforestasi, meski legal menurut hukum negara asal.

Tokyo Gas juga diminta merumuskan kebijakan tidak membeli bahan bakar hasil deforestasi, dan mengidentifikasi serta menilai potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Desakan serupa juga kepada Hanwa Kogyo, untuk menghentikan penebangan hutan tropis demi produksi pelet kayu; dan mencegah deforestasi lebih lanjut. Juga, meminta dua pemasok group BJA memulihkan ekosistem Gorontalo.

Kedua perusahaan juga diminta menerapkan uji tuntas (due diligence) untuk memastikan bahan baku biomassa yang mereka peroleh tidak berasal dari konversi hutan alam. Lalu, memastikan ketertelusuran bahan baku, dan mengungkap informasi produsen.

Menyusul, pada 6 November, organisasi sipil Indonesia seperti Forest Watch Indonesia (FWI), Trend Asia, dan Walhi juga secara khusus menyurati Hanwa Co., Ltd. Mereka mendesak Hanwa Kogyo segera menghentikan impor pelet kayu dari hutan tropis Gorontalo.

“Pada tahun 2019, terdapat 13 kawasan HTE yang dibentuk; dan pada tahun 2025 jumlahnya meningkat menjadi 57. Menurut perkiraan kami, sekitar 1,3 juta hektar hutan kini berisiko ditebang untuk produksi pelet kayu,” tulis surat itu.

Organisasi sipil mempertanyakan komitmen lingkungan dan HAM perusahaan dalam surat itu. Hanwa Kogyo mempunyai kebijakan hak asasi manusia yang salah satu komitmennya, mengidentifikasi, mencegah, atau mengurangi dampak buruk apapun terhadap hak asasi manusia yang mungkin disebabkan oleh operasi bisnis.

Defri Sofyan, Direktur Eksekutif Walhi Gorontalo mengatakan, konsesi yang terhubung dengan Hanwa Co di Gorontalo tidak memperoleh persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi (FPIC) dari masyarakat.

Sejak awal masyarakat menolak kehadiran perusahaan karena khawatir kerusakan hutan yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, serta hilangnya akses ke hutan.

“Studi kami juga tidak menemukan peningkatan pendapatan atau kesempatan kerja, bertentangan dengan klaim perusahaan, di samping hilangnya keanekaragaman hayati yang signifikan dan penurunan kualitas sungai,” katanya dalam keterangan tertulis yang Mongabay terima.

“Dengan mempertimbangkan keadaan ini, kami dengan hormat meminta agar perusahaan Anda menghentikan impor pelet kayu dari Indonesia untuk mencegah kehancuran lebih lanjut terhadap hutan alam,” seru organisasi sipil dalam suratnya kepada Hanwa Co

Sebelumnya, pada 20 Oktober lalu, aktivis lingkungan Indonesia juga menggeruduk Kedubes Jepang dan Korea Selatan di Jakarta. Mereka mendesak pemerintah dua negara Asia itu berhenti mengimpor pelet kayu dari Indonesia.

“Hutan Indonesia bukan bahan bakar kalian, wahai warga Jepang dan Korea. Stop impor wood pellet dari Indonesia dan hentikan pengrusakan hutan di negara Indonesia,” kata Tsabit Khairul Auni, Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI) dalam aksi di Kedutaan Jepang, Jakarta Pusat.

Anggi Putra Prayoga, Juru Kampanye FWI mendesak, Indonesia dan Jepang-Korsel mengeluarkan biomassa dari strategi transisi energi dan agenda iklim masing-masing negara.

“Praktiknya tidak adil, karena di negara-negara pengimpor emisinya dihitung nol atau mendekati nol. Sementara di negara produsen seperti Indonesia menjadi sumber emisi di sektor hutan dan penggunaan lahan karena berasal dari deforestasi,” katanya.

Tuding kampanye hitam

Dikki Akhmar, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Produsen Energi Biomassa Indonesia (Aprebi) menanggapi surat koalisi organisasi global dan protes lembaga sipil yang mendesak penghentian ekspor pelet kayu ke Jepang.

Dia menuding, organisasi sipil itu melakukan kampanye hitam terhadap industri biomassa Indonesia.

Dikki mengatakan, tindakan koalisi sipil itu mengarah pada provokasi dan intimidasi kepada pelanggan pelet kayu di Jepang dan Korsel.

“Sebagai asosiasi, saya tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila LSM-LSM (lembaga swadaya masyarakat) itu tidak berhenti melakukan provokasi dan intimidasi dengan berita bohong,” kata Dikki dalam diskusi ihwal ekspor biomassa di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jakarta Pusat, Rabu (5/11/25).

Dia menuding gerakan organisasi sipil penolak biomassa Indonesia di pasar global kental dengan motif bisnis.

Dikki menuduh, gerakan itu didanai Amerika Serikat dan Kanada, juga produsen pelet kayu terbesar ke Jepang.

“Isu-isu negatif ini, saya curigai datang dari Amerika dan Kanada. Karena Amerika dan Kanada adalah eksportir terbesar ke Jepang.”

Menurut dia, ongkos logistik Indonesia jauh lebih murah ketimbang Amerika dan Kanda; karena jarak lebih dekat dengan Jepang.

Kalau ekspor pelet kayu Indonesia berkembang, katanya, akan mengancam pasar Amerika-Kanda.

“Isu-isu ini menurut saya lebih kepada persoalan kompetitif bisnis. Bukan real mereka sedang memperjuangkan lingkungan.”

Dia mengatakan, nilai ekspor pelet kayu Indonesia sangat potensial menjadi pendapatan negara; dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dia khawatir kalau penolakan terus dilakukan oleh organisasi sipil, berpotensi menghilangkan nilai ekonomi itu.

Dia bilang, mayoritas produksi pelet kayu di Indonesia untuk pasar ekspor. Pelet kayu, katanya, jarang diminati industri dalam negeri, termasuk PLN.

Harga ekspor US$114 per ton juga lebih tinggi dibanding dalam negeri Rp800.000 per ton.

“(Kalau Jepang tunduk pada tekanan NGO) selesai! Kolaps kita! Itu problemnya, makanya saya menganggap ini situasi kritis.”

Produksi pelet kayu Indonesia pada 2024 mencapai 333.971 meter kubik (m3). Menurut data Kemenhut, jumlah itu meningkat hingga tiga kali lipat dibandingkan pada 2020, sebesar 103.356 m3.

Kemenhut mencatat, ada 35 usaha pelet kayu dengan rata-rata produksi periode 2020-2024, sebanyak 199.525 m3 per tahun. Adapun kapasitas lisensi produksi pelet kayu 3,18 juta m3 per tahun.

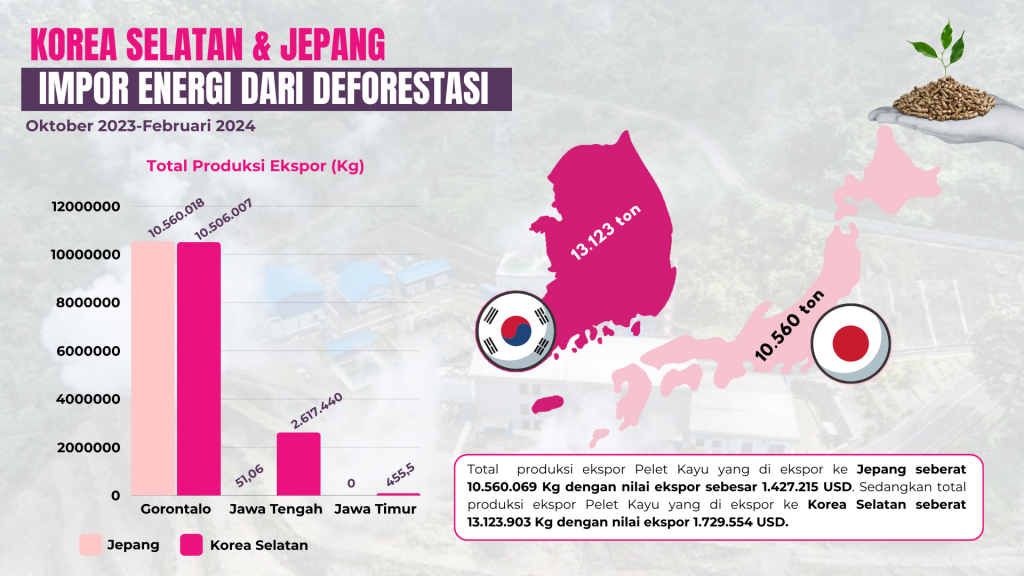

Gorontalo, tercatat sebagai produsen terbesar di Indonesia, mencapai 29,96%, disusul Jawa Timur 23,08%. Pada 2024, ekspor pelet kayu Indonesia mencapai US$40,3 juta; naik dua kali lipat dibandingkan ekspor 2023, sebesar US$14,74 juta.

Sayoko Iinuma, Contact for Biomass Program GEF membantah gerakan organisasinya bermotif bisnis. Dia menegaskan, penolakan pelet kayu menjadi sumber energi hijau bukan hanya terhadap produk Indonesia, juga dari negara lain.

Pelet kayu dari penebangan hutan tropis, katanya, tidak dapat dianggap ‘berkelanjutan’ karena menghasilkan emisi tinggi serta berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati.

“Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemasok terbesar Jepang, yaitu Vietnam, serta pemasok kedua dan ketiga, yaitu Kanada dan Amerika Serikat, juga mengalami dampak buruk dari produksi pelet terhadap ekosistem hutan dan masyarakat lokal mereka masing-masing,” katanya kepada Mongabay melalui surel, Jumat (7/11/25).

Hal serupa Amanda Hurowitz, Forest Commodities Lead Mighty Earth katakan. Dengan kebijakan penggunaan pelet kayu sebagai pembangkit listrik, Jepang sudah mendorong hilangnya hutan di Amerika Utara dan Vietnam.

Selama bertahun-tahun, Mighty Earth mendesak perusahaan Jepang menghentikan impor pelet kayu dari Amerika Utara.

Amanda bilang, produksi pelet kayu di Amerika Utara timbulkan kerusakan lingkungan, terutama ancaman penyakit pernapasan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik.

“Kami tidak ingin melihat pembabatan hutan secara besar-besaran seperti di Amerika Utara terulang di Indonesia. Menebang hutan tropis atau hutan jenis apapun untuk dibakar sebagai pelet kayu tidak boleh dibiarkan bebas begitu saja dan sama sekali tidak masuk akal jika disebut sebagai energi hijau,” katanya.

Bukan deforestasi?

Dikki juga membantah tuduhan produsen pelet kayu, termasuk BJA lakukan deforestasi hutan alam. Dia bilang, definisi deforestasi ialah membabat habis hutan tanpa menanam lagi.

Sedangkan ini, perusahaan menebang hutan lalu tanam kembali pohon seperti gamal dan kaliandra, untuk produksi biomassa.

“Deforestasi itu penebangan hutan yang kemudian mengubahnya menjadi tidak lagi hutan permanen, misal, jadi perkotaan. Atau tebang (hutan) ganti kebun sawit. Kalau ditebang, ditanami lagi pohon kayu, jadi hutan lagi, itu tidak dianggap deforestasi,” ujarnya kepada Mongabay di Jakarta, Rabu (5/110/25).

Erwan Sudaryanto, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (BPPHH) Kemenhut juga menegaskan, produksi pelet kayu tidak menimbulkan deforestasi.

Dia mengajak seluruh pihak, termasuk organisasi sipil, untuk mendefinisikan ulang arti “deforestasi.” Bagi Kemenhut, deforestasi berarti mengubah hutan menjadi non hutan.

“Di hutan tanaman industri hutan memang ditebang. Namun, pada saat bersamaan, lahan tersebut kembali ditanami tanaman yang nantinya akan menjadi bahan baku produk pelet kayu,” katanya dalam diskusi dengan Aprebi di Jakarta.

Dia bilang, masalah deforestasi harus bijak dan adil. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Dalam pengelolaan hutan, ada tiga aspek yakni kelola sosial, kelola lingkungan, dan kelola ekonomi. Semuanya harus seimbang.”

Dia sebutkan, ada lima pilar utama, yakni, kepastian kawasan, usaha, hukum, sosial, dan sistem informasi. “Ini untuk memastikan setiap kegiatan di kawasan hutan legal dan berkelanjutan.”

Amalya Reza Oktaviani, Manajer Kampanye Bioenergi Trend Asia menyebut, definisi deforestasi Kemenhut, problematik. Dia mengatakan, hutan yang dimaksud terkena deforestasi ialah ekosistem hutan alam yang memiliki biodiversitas tinggi.

“Sementara kebun kayu energi sifatnya monokultur. Sangat jauh berbeda, terutama dari soal jasa ekosistem yang sudah tidak bisa di-provide lagi, ketika hutan alam menjadi kebun kayu monokultur.”

Amel, sapaan abrabnya mengatakan, istilah HTI juga problematik karena monokultur, seharusnya kebun bukan hutan.

“Kalau ekosistem hutan alam hilang, dan berganti kebun monokultur, ya jatuhnya deforestasi.”

Hilman Afif, Juru Kampanye Auriga Nusantara mengatakan, deforestasi bukan soal menanam kembali pohon, melainkan hilangnya ekosistem hutan alami beserta keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya.

“Menebang hutan alam lalu menanami dengan jenis cepat tumbuh seperti gamal atau kaliandra bukanlah “reforestasi”, melainkan konversi hutan alam menjadi kebun energi, yang secara ekologis adalah kehilangan permanen,” katanya.

Kemenhut, melalui berbagai dokumen nasional, termasuk komitmen FoLU Net Sink 2030, mengakui pentingnya perlindungan hutan alam tersisa.

Dia katakan, penggunaan istilah ‘bukan deforestasi’ untuk produksi biomassa itu bertentangan dengan semangat kebijakan iklim nasional.

Sumber berita: Mongabay.co.id