Pada 19 November 2024, DPR resmi memasukkan perubahan keempat Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999) ke dalam Prolegnas Prioritas 2024-2029. Saat naskah ini disusun, RUU tersebut memasuki proses penyusunan oleh Komisi IV DPR RI. Perubahan UU 41/1999 bukanlah agenda baru. Agenda ini telah bergulir sejak 2017, kendati gagal terwujud karena tidak pernah tuntas di DPR.

Kenyataannya, proses legislasinya tidak sesuai prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). RUU tidak dibuka secara luas untuk publik, forum konsultasi sangat terbatas, dan banyak warga yang tidak tahu hak-haknya tengah dinegosiasikan di parlemen. Di tengah situasi itu, kita semua menjadi mempertanyakan tujuan dari revisi UU 41/1999. Alih-alih melakukan pembahasan revisi UU 41/1999, seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap UU 41/1999. Setiap UU dalam jangka waktu tertentu seharusnya perlu dievaluasi.

Evaluasi belum masuk dalam siklus proses pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia, yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan (pengesahan), pengundangan (dalam lembaran negara). Padahal, sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan evaluasi dengan tujuan memperbaiki kinerja pemerintah dalam menggunakan kewenangannya membentuk perundang-undangan. Di Kanada misalnya, ada ketentuan review peraturan perundang-undangan dilakukan setiap 10 tahun dan 7 tahun (sunset clause).

Naskah ini bertujuan melakukan evaluasi 26 tahun implementasi UU 41/1999. Langkah-langkah yang dilakukan, sebagai berikut: Pertama, inventarisasi bahan hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hasil pengujian Undang-undang, peraturan terkait, hasil penelitian hukum dan/atau non hukum, serta hasil seminar, lokakarya dan FGD. Kedua melakukan evaluasi dengan menggunakan tiga aspek yaitu: filosofis, sosiologis dan yuridis; Ketiga, tahapan terakhir adalah menarik kesimpulan dan rekomendasi.

I.1 Evaluasi Secara Filosofis

Landasan filosofis dalam peraturan perundang-undangan adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Sehingga evaluasi secara filosofis adalah melihat kesesuaian UU 41/1999 dengan Pancasila dan UUD 1945.

Undang-Undang 41/1999, pada bagian menimbang huruf (a) menggunakan frasa “… merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, …” UU Kehutanan juga menggunakan Pasal 33 UUD 1945 dan UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) pada bagian mengingat. Bagian itu lekat dengan dua hal, yaitu pertama, konsep Hak Menguasai Negara (HMN) dan kedua, “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Bagian ini akan melakukan evaluasi berdasarkan dua hal tersebut.

I.1. Kesalahan Paradigma Hak Menguasai Negara

Politik hukum kolonial Belanda bertumpu pada teori Raffles mengenai hak milik tanah, yaitu domein theorie (teori domein). Teori ini berpijak pada logika: seluruh tanah adalah milik raja, dan karena kekuasaan raja kemudian beralih ke tangan negara kolonial, maka negara menjadi super land-lord yang berwenang menguasai tanah serta menarik pajak bumi dari rakyat (landrente). Dengan dasar itu, dilaksanakan pelbagai kebijakan seperti cultuur stelsel, domeinsverklaring (pernyataan domain) dalam Agrarische Wet, kemudian diperkuat Agrarische Besluit 1870, serta Bosch Ordonantie 1927.

Melalui aturan tersebut, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan sebagai milik seseorang berdasarkan hak eigendom (hak milik menurut hukum barat), dianggap sebagai milik negara (landsdomein). Pemerintah kolonial kemudian bisa mengusir, mengkriminalisasi orang-orang yang dianggap berada di dalam tanahnya, dan mengabaikan hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat terhadap hutan dan tanah yang telah ada sebelumnya. Setelah merdeka, Indonesia menghapus praktik tersebut dalam UUPA dengan menyatakan “Asas domein… yang dipergunakan sebagai dasar daripada perundangundangan agraria, berasal dari Pemerintah jajahan dicabut dalam hukum agraria yang baru”. Negara tidak diposisikan sebagai pemilik melainkan badan penguasa dari seluruh rakyat yang menjalankan mandat UUD1945 Pasal 33. Singkatnya, hak menguasai yang diberikan kepada negara adalah hak untuk menjalankan kewenangan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

UUPA mencabut Agrarische Wet 1870 beserta aturan pelaksanaannya, tetapi tidak secara tegas mencabut Bosch Ordonantie 1927 dan peraturan-peraturan kehutanan lainnya. Bosch Ordonantie 1927 baru dicabut melalui UU 41/1999. Namun, UU 41/1999 tetap melanggengkan praktek domein. Dengan alasan menjaga kecukupan hutan, penentuan kawasan hutan dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat dan hukumnya yang dilindungi oleh konstitusi dan UUPA 1960. Bahkan kriminalisasi yang diberlakukan pada masa kolonial diberlakukan dengan cara yang sama pada masyarakat adat dan petani yang menggantungkan hidupnya dari hutan.

I.2. Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat?

Secara filosofis, bagian menimbang huruf (a) mencantumkan frasa “… untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.” Frasa ini seharusnya tidak dibaca terpisah dengan penguasaan negara, sehingga legitimasi penguasaan negara hanya bisa terbentuk jika tujuannya adalah pencapaian kemakmuran rakyat.

Selama 26 tahun, UU 41/1999 lebih banyak mengandalkan sistem perizinan pemanfaatan berbasis korporasi skala besar yang gagal mencapai tujuan kemakmuran tersebut. Tidak hanya karena menyebabkan penguasaan sumber daya yang timpang pada korporasi, tetapi tidak terbukti berhasil mendongkrak produktivitas, nilai ekonomi, dan kelestarian itu sendiri.

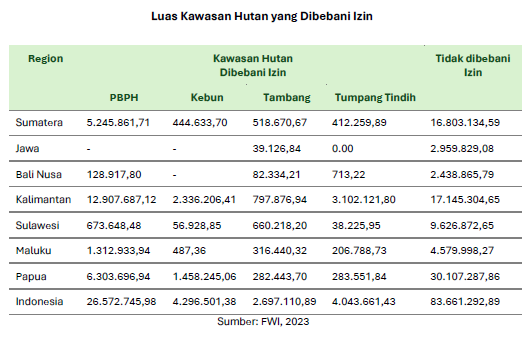

Data FWI menunjukan, secara nasional, luas kawasan hutan yang dibebani izin oleh korporasi mencapai lebih dari 37,6 juta hektare. Dominasi paling besar di Kalimantan. Hampir separuh dari total izin PBPH nasional (12,9 juta ha). Ini belum menghitung pelepasan kawasan untuk perkebunan yang mencapai 8.514.921 hektare (71% dari keseluruhan pelepasan) hingga 2022. Di sisi lain, pemberian akses masyarakat atas hutan melalui skema Perhutanan Sosial (PS) hanya 5.415.122 hektar atau 9.472 unit yang terdistribusi kepada 1.232.961 Kepala Keluarga. Sedangkan pemberian status melalui Hutan Adat sangat kecil. Hanya 332.505 hektar atau 156 unit SK. Angka itu hanya 1,3% dari potensi yang terdata.

Bukan hanya terlalu kecil dan terlambat, capaian diatas gagal mendorong kesejahteraan. Partisipasi masyarakat dalam ekonomi perhutanan sosial umumnya terbatas pada tahap pasca-panen dan sangat minim dalam proses perencanaan atau pengambilan keputusan kelembagaan. Faktanya, rumah tangga di desa-desa sekitar hutan, yang meliputi 25.863 desa, justru merupakan salah satu kelompok Masyarakat yang paling miskin di Indonesia.